秋も深まってきた今日この頃。みなさん、柿はお好きですか?

秋にお散歩をしていると、柿の木がたくさん実っているのをよく見かけますよね。

柿は秋を代表する果物で、大正時代までは日本の果物の中で生産量はトップでした。今では、みかん、リンゴ、梨に次いで4位になってしまいました。

今の時代、柿というとご年配が好きなイメージがあるのか、なかなか若い世代では食べる機会が減っているように感じます。販売している僕からしてみたら少し悲しい現状にある果物です。

しかし柿は、僕たち日本人にとって欠かせない果物だったことはご存知だったでしょうか?そして実は、日本を始めとしたアジア圏一帯、最近ではアメリカや欧米諸国など世界で非常に人気で注目されている果物なんです。

今回は、そんな日本人の国民的果物である、「柿」についてのお話です。

柿はどこから日本にやってきた?

柿の原産地については、実はまだはっきりしていないことが多いんです。それがまた面白いところなんですが、ほぼほぼ中国の揚子江(ようすこう)あたり、または中国から朝鮮半島辺りが有力な説とされています。歴史もかなり古くて、紀元前2000年ごろから漢方薬として使われていました。

日本には、縄文時代から弥生時代の遺跡から柿の種が出土していたので、その辺りの時代に中国から桃や梅、あんずと一緒に伝わってきていて古くから親しまれていたのがわかりますね。現在のような大きな品種が登場したのは、奈良時代に中国からの渡来人や僧侶を通じてだったと考えられています。平安時代には、柿の栽培が本格化して各地に広がり、江戸時代には全国各地で特産品としても品種が増えいき、その数は300種以上とも言われるほど発展していきました。

世界で通じる「Kaki」

歴史的にみると、柿は日本人にとって昔からとても大切な果物でした。

当時は現代のように「砂糖」がなかった時代なので、柿は天然の甘味料として重宝されていました。今でもお正月のなますに使うのもその名残です。また、「柿が赤くなれば、医者が青くなる」という、ことわざができるくらいに栄養価が高いのに加えて、熱冷ましや利尿作用など、葉っぱやヘタ、果実にいたるまで色々な薬効があることでも人気でした。

特に干し柿は冬の保存食として、たくさんの人々の命を救ってきたドライフルーツで、当時の人々から柿の木は「神の使い」としても崇められ、農業や豊作の象徴とされてきました。

今でもよくお家の軒先に柿の木が植えられているのは、それほどまでに生きる為に重要な果物だったということを物語っています。

さらに、柿の学名は「Diospyros Kaki」という名前なのですが、ギリシャ語で「神様の贈り物、神様の食べ物」という意味があるんです。柿が日本人にとって完全食のような、必要不可欠な存在だった事がわかりますね。

そして、みなさん柿の学名で気になったかもしれませんが、なんと「Kaki」という呼び方は、今や世界中で通じるんです!

16世紀ごろ、ポルトガル人が日本から美味しい果物として柿を広め、あの黒船のペリーも柿のあまりの美味しさに驚いて、アメリカに持ち帰ったという話もあるくらいです。

ちなみに、英語で「Persimmon(パーシモン)」と呼ばれたりもしますが、これは日本の柿とは違う品種で、北米原産の小さな柿のアメリカガキ系統を指す言葉です。日本でもベビーパーシモンなど販売されていたりもしますが、パーシモンの場合はどちらかというと木材として有名で、ゴルフクラブの素材としても知られています。

柿の分類と特殊な性質

現代では、約500種の柿の品種があると言われていますが、ちょっと難しい話をすると、柿は「完全甘柿」「不完全甘柿」「渋柿」「不完全渋柿」の4種類に分類されます。

簡単に言うと、最初はみんな渋柿で生で食べる事ができません。熟してきて種が入る頃に、渋が完全に抜けるか、一部だけ抜けるか、抜けないかで分類されます。

でも共通して言えるのは、完熟でトロトロになったら全て甘くなるという性質がある、ちょっと特殊な果物ということです。

そんな柿ですが、日本に伝来してきた当初は全て「渋柿」だったと言われています。

そこで、「どうにかして食べられるようにしよう!」という日本人らしいクラフトマンシップの末に、現在でも続く「渋抜き」という工程を経て、刀根柿やおけさ柿のような種なし柿を生で食べられるようにしたり、干し柿にしたりしてきたんですね。

甘柿の誕生

では、現在人気の富有柿や次郎柿といった甘柿はどうやって生まれてきたのでしょうか?

それは、鎌倉時代に神奈川県川崎市で、禅寺丸柿という種が入ると渋が抜ける(正確には不完全渋柿だった)ちょっと変わった突然変異の甘柿が見つかりました。現代でも種をなくさないように細々と栽培されていますが、この禅寺丸柿が世界最古の甘柿と呼ばれています。

この禅寺丸柿をきっかけに品種改良が進み、静岡県で次郎柿が、岐阜県で富有柿が発見されるなど、現在ではたくさんの品種が出回るようになっていきました。

そうして、甘柿は日本の特産品になって、江戸時代には世界に羽ばたいていき、日本の国果としての地位を築いていったのです。

日本人の生活に息づく柿

甘柿はそのまま生食に、渋柿は渋抜きをしたり干し柿に、葉っぱはお茶に、柿渋は防腐防水剤として使われ、木材は傘や床板や高級なお盆として利用されています。全てが日本人の生活に息づいています。

「柿くえば 鐘が鳴るなり 法隆寺」で有名なように、俳句や短歌としても秋の季語として使われて、柿本人麻呂のように苗字に使われたりもしてきました。

身近な話題としては、新潟の小さなおかき工場で、おかきの金型を奥様が踏んでしまって新調するお金も無かったので、その曲がってしまった金型でおかきを作って販売したら大ヒット!その形が柿の種に似ていたので「柿の種」と名付けられて現代でも残る大ヒットブランドになっていたりします。

柿に関しての逸話は、ここでは語り尽くせないほど山のようにあり書ききれないのが残念ですが、もし興味を持っていただけたならぜひ調べてみてください。知らなかったことがたくさんあって、とても面白いですよ。

そして、ぜひ実際に食べてみてください。背景を知らずに食べるのと、知ってから食べるのとでは美味しさが全然変わっていきます。普段からよく食べている方も、自分の好きな果物からもっと深く知っていくと、今までよりもっと楽しめると思うので試してみてくださいね。

おわりに

最後に、なぜ僕はこんな話をしているのか、どんな活動をしている人間なのかを少しだけ紹介します。

実は、現在の日本人のフルーツの摂取量は世界平均を大きく下回っています。

日本ではフルーツは毎日200g摂ることが推奨されていますが、実際には約120g程度しか食べられていないと言われています。特に若年層や都市部に住む人ほどフルーツをあまり食べない傾向があります。

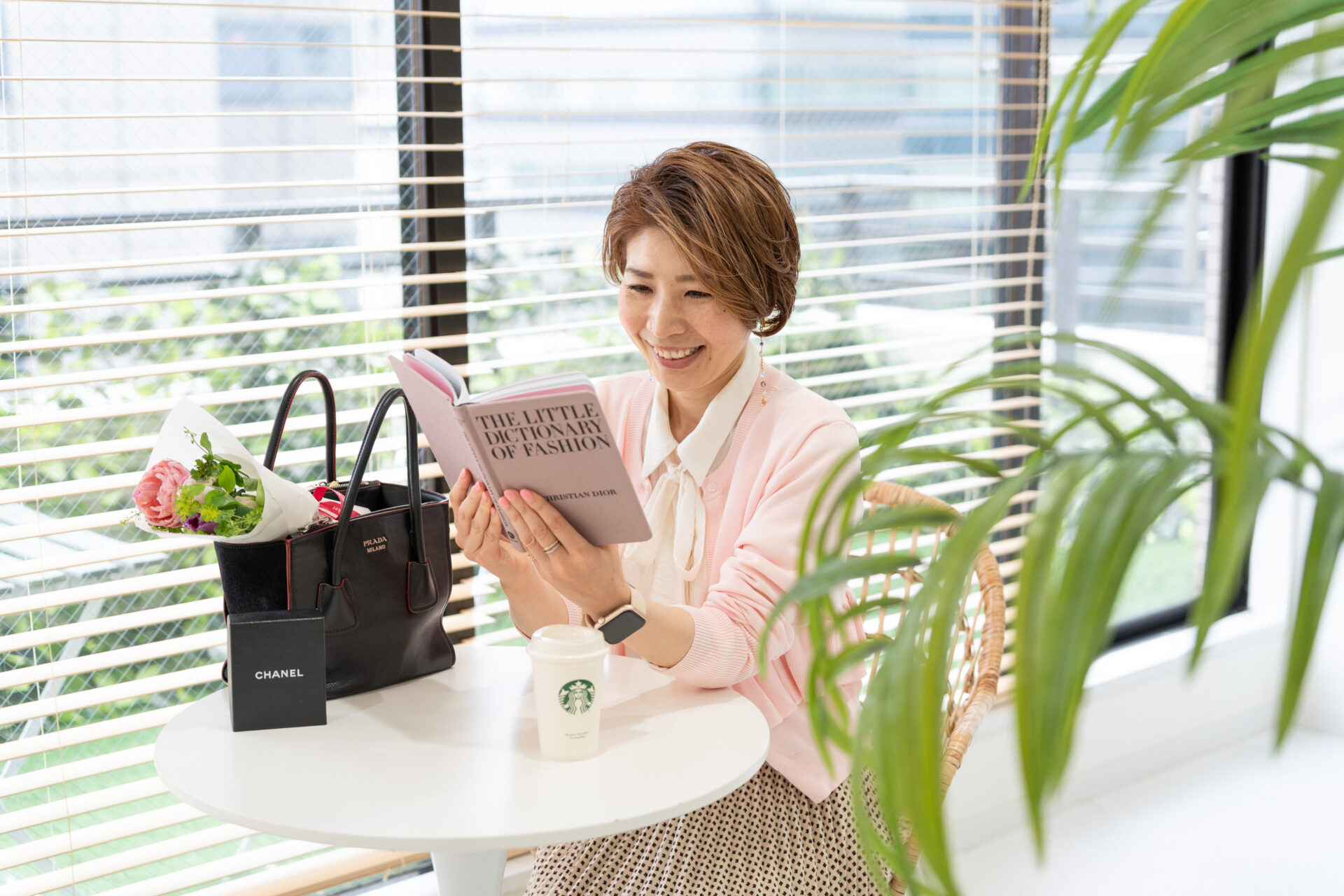

そこで、一人でも多くの人にフルーツに関心を持ってもらい、その美味しさを知って食べてもらいたいと、僕たち「フル愛」はSNSでの発信や食べ比べ会、市場見学、販売などの活動しています。

気になっていただけたなら是非フォローをお願いします。

読んでいただいた方が、フルーツに対して少しでも、1ミリでも興味を持つきっかけになればと思い、僕は歴史についてお話ししています。ひとりでも「そうなんだ!」「面白いね!」と思っていただけたなら幸いです。ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

2024/11/23 「🍊柿を楽しむ会🍊2024」開催します!

たくさんの品種の柿を食べ比べながら、歴史や豆知識などの話がきけますよ。

<フル愛について>

僕たち「フル愛」は、食べ比べ会や市場見学など、果物バイヤーによるイベントを中心にフルーツ普及を目的に活動しています。よろしければ、Xで主に活動していますので、フォローをお願いいたします。

https:twitter.com/neko0v0hentai